이렇게 아름다운 곳, 스님만 몰래 볼 심산이군!

'무소유의 달' 12월엔 맑고 향기로운 불일암을 찾으세요

겨울을 날 장작을 고이 쌓은 불일암 전경

무소유 법정스님의 맑고 향기로운 불일암

11월의 중순인데도 남도의 가을은 한참이나 더디었다. 산 위는 초겨울이지만 산 아래는 여전히 가을 중이었다. 송광사 앞은 마지막 단풍을 보려는 인파로 시장바닥처럼 왁자지껄했다. 계곡에 걸쳐 있는 청량각을 건너 송광사로 곧장 가지 않고 불일암으로 발길을 돌렸다.

계곡을 따라 얼마쯤 걷자 왼편으로 불일암 가는 표지판이 보였다. 예전엔 낙엽이 수북이 쌓여 길조차 희미했었는데 오늘 와보니 암자 가는 길이 번듯하게 포장이 되어 있다. 전에 없었던 표지판도 덩그러니 생겨 불일암을 처음 찾는 이라도 이제 당황할 일은 없을 듯하다. 다만 오전 8시에서 오후 4시까지의 참배시간을 지켜달라는 당부가 간절하다.

불일암 가는 길을 가리키는 새 푯말, 예전에는 'ㅂ'이라는 글씨만 있어 찾기가 어려웠다.

길 중간 중간에 '무소유길'임을 알리는 것도 왠지 낯설다. 법정 스님이 이곳에 묻힌 후 생긴 변화다.

편백나무는 여전히 푸르렀고 그 향기만큼은 깊고 깊었다.

무소유란

아무것도 갖지

않는다는 것이 아니라

불필요한 것을

갖지 않는다는 뜻이다.

우리가 선택한 맑은 가난은

넘치는 부보다

훨씬 값지고 고귀한 것이다.

- 법정 스님의 <산에는 꽃이 피네> 중에서

편백숲의 갈림길에도 푯말을 새로 세웠다. 'ㅂ, 소박하게 그린 연꽃 한 송이, 화살표'가 새겨졌던 소박한 옛 표목은 자취를 감추고 대신 깔끔하니 붉은 바탕에 하얀 글씨를 새긴 표식이 서 있었다. 'ㅂ'이 무엇을 의미하는지 눈여겨보지 않으면 지나쳤던 이곳이 '불일암'이라고 똑똑히 적힌 세 글자로 인해 암자 가는 길을 더는 헤매지 않게 됐다.

더 이상 간결할 수 없는 무소유의 경지를 보여주는 불일암 하사당

불일암 가는 길은 청량한 편백숲과 대숲이 있어 늘 맑고 향기롭다.

졸졸졸 맑게 흐르는 개울에 걸친 통나무 다리를 건너자 향기로운 숲이다.

그 사이로 옅게 길이 보인다.

저 멀리서 타박타박 걸어오던 스님은 금세 자취를 감췄다.

편백숲이 끝나자 하늘로 쭉쭉 뻗은 대숲이 어지럽다. 절로 고개를 숙이게 된다.

덕현 스님과 보각 스님이 계실 때에는 늘 깔끔히 비질이 되어 있었던 대숲길이다.

오늘 보니 낙엽이 그대로 쌓여 있다. 부지런히 비질을 하는 스님과 애써 치우지 않고 그대로를

즐기는 스님 중 어느 분이 상수인지는 모를 일이다.

다만 '아름다운 마무리는 처음의 마음으로 돌아가는 것이다. 아름다운 마무리는 내려놓음이다.

아름다운 마무리는 비움이다. 아름다운 마무리는 용서이고, 이해이고, 자비이다'는 법정 스님의 말만 귀에

맴돌 뿐이다.

암자 초입의 다소 어수선하고 혼란스러웠던 마음이 조용히 가라앉는다.

주변을 향하던 시선이 점점 내면으로 들어서고 있었다. 살짝 열린 사립문을 비집고 들어섰다.

이제부터 묵언이다.

엄정하다.

사립문을 지나면 조릿대가 터널을 이루어 신비감을 준다.

그것도 잠시, 어둑어둑했던 조릿대길이 갑자기 훤해지는가 싶더니 고즈넉한 암자가 모습을 드러냈다.

아직 붉은 기운을 머금고 있는 숲 아래로 2칸짜리의 소담한 하사당과 대밭에 둘러싸인

해우소가 정갈하게 다가온다.

몇 해 전 이곳을 들렀을 때 하사당에서 덕현 스님에게 법구경 한 권을 선물로 받았었다. 하사당은 볼 때마다 마음 깊숙한 곳에서 울림을 준다. 더 이상 간결할 수 없는 경지라고나 할까. 꼭 필요한 그만큼만 가진 무소유 건물의 전형이 아닌가 싶다. 부엌 하나, 방 하나, 장작더미, 장독대.

우물은 대를 질러 속(俗)의 출입을 막았다. 우물로 이어지는 돌담이 구불구불하다. 해우소도 역시 출입금지. 찾는 이들이 늘어나자 어쩔 수 없이 금지구역도 늘어났다. 스님은 한창 텃밭에 열중이라 인사할 겨를도 없다. 예전 같으면 차도 한 잔 하고 쪽마루에 걸터앉아 하염없이 지는 해를 뚫어져라 볼 터인데. 지금은 스님에게 말 붙이는 것조차 결례가 될까 저어된다.

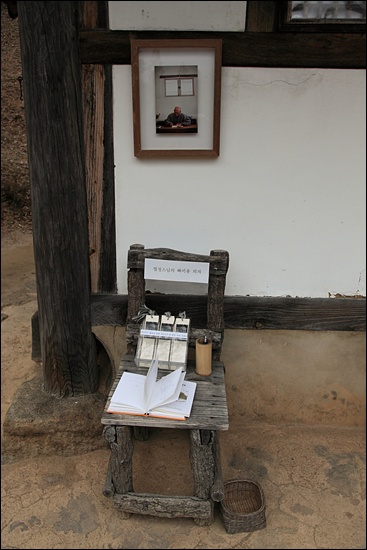

'묵언', 층계를 올라 법당 앞마당에 들어서자마자 나무 푯말이 보인다. 사람들은 제법 있는데 모두 '묵언'이다. 암자가 깊다. 아무 말을 하지 않으니 더 찬찬히 보게 된다. 법정 스님이 손수 만들었던 의자는 스님을 추억하는 공간이 되었다. 스님의 빠삐용 의자 맞은편 오동나무 한 그루는 생전 스님이 직접 심으셨다. 나무 아래에 국화가 그득 담긴 화분 하나가 놓여 있고 그 앞에 대나무로 간소하게 네모난 울타리를 둘러 스님이 잠든 곳을 표시했다.

"아, 이 작은 땅에 스님이 잠드셨구나."

아내는 말을 잇지 못했다.

법당 앞 오동나무 아래 법정 스님이 잠든 곳

'무소유(법정)' 카테고리의 다른 글

| 어떤 몰 지 각자 (沒知覺者)의 노래 (0) | 2022.01.17 |

|---|---|

| 무 소유 법정 스님의 맑고 향기로운 불일 암 (0) | 2022.01.17 |

| 꽃 마중 가듯 가시는 법정 스님 영전에 (0) | 2022.01.13 |

| 침묵은 범죄다 - 봉은사가 팔린다. (0) | 2022.01.13 |

| 법정 스님 길상사 설법 - 신도와의 문답 (0) | 2022.01.13 |